在广阔的近海区域,走私、非法入侵和渔业纠纷等安全威胁日益增多,传统雷达系统难以适应复杂多变的海洋环境。相控阵近海安防雷达,作为一种先进的电子扫描探测系统,正在成为守护海洋安全的“电子神经网”。它通过数百个微型天线单元协同运作,实现高精度、全天候的海面目标探测、跟踪与识别,为近海安防提供有力支撑。

一、什么是相控阵近海安防雷达?

相控阵雷达,又称电子扫描阵列雷达,利用多个独立天线单元,通过调控各单元的相位形成定向波束,无需机械旋转即可实现高速扫描和多目标追踪。这一技术尤其适用于环境复杂、目标多变的近海监控场景。

控制台发出探测指令后,雷达系统将完成“发射—接收—处理—输出”全流程信号处理。每一环节均针对近海特殊环境优化,能有效抑制海浪杂波和电磁干扰,准确提取目标信息。

二、核心调试与参数设置

1. 工作频段与安装校准

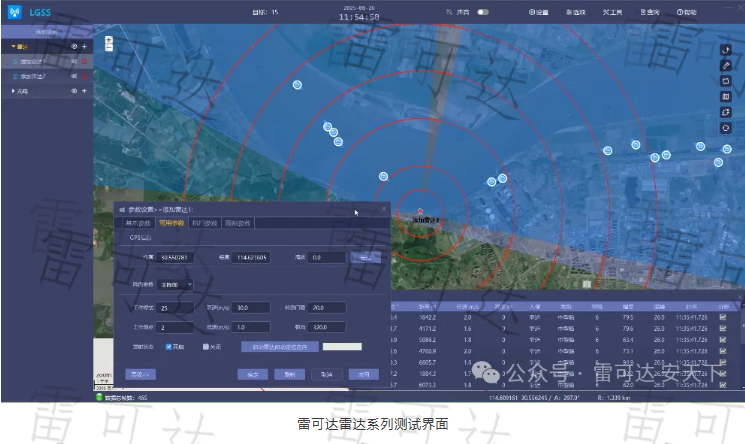

在武汉雷视一体机测试现场,雷可达技术人员完成雷达安装后,首先进行精确的朝向校准。由于雷达法线方向探测性能最强,俯仰角增大会削弱探测能力,因此需确保其覆盖关键水域。

随后录入雷达朝向、监测目标的距离、方位和经纬度等基础参数,为后续监控提供数据基础。

2. 阈值设置与抗干扰优化

合理设置检测阈值是保障识别能力与抗误报性能的关键。雷可达技术人员根据不同目标类型设定阈值,有效区分真实目标与干扰信号,显著提升系统可靠性。

三、目标动态信息锁定机制

雷可达近海安防雷达借助电子扫描的定向性、多普勒效应分析和多维度数据持续跟踪,建立完整的目标参数测算体系:

- 目标方位:基于电子扫描与相位控制,精确推算目标的方位与仰角;

- 航行速度:利用多普勒频移计算径向速度,结合空时自适应处理技术滤除海浪干扰;

- 航行路径:通过高密度采样与AI轨迹预测算法,结合AIS与光电传感器数据,排除虚警并预测未来1–5分钟的轨迹。

四、回波接收与抗干扰技术

近海环境中,雷达电磁波易受海浪、飞鸟等干扰。该雷达的每个接收单元均可独立捕捉回波信号,借助AI算法滤除噪声,再通过相位校准实现信号同相叠加。这种“多单元合成增益”技术,使其在恶劣环境下仍能稳定输出高精度目标信息。

五、雷视一体机:多传感器协同监控

单一雷达难以实现全天候可视化监控。雷可达创新融合光电传感器,推出“雷达+光电”多维监测体系——雷视一体机:

- 白天场景:光电传感器凭借高分辨率成像,清晰捕捉船只外观与编号;

- 夜间与低光环境:红外热成像技术不受光线和雾气干扰,可识别发动机热源与船体轮廓,实现全天候可视化跟踪。

六、智能区域警戒与主动防御

针对非法入侵与渔业纠纷,雷可达雷视一体机与雷盾护渔系统支持自定义警戒区域,建立主动防护机制:

- 区域划定:精准设置禁渔区、港口管控区及养殖区等边界与警戒级别;

- 实时比对:系统将雷达与光电数据与预设区域实时比对,识别未授权目标;

- 多级警报:发现入侵立即触发声光报警,并将目标影像、轨迹等信息推送至监控中心,实现“发现—预警—响应”闭环管理。

七、广泛适用场景与技术优势

该雷达系统具备高数据刷新率,可稳定跟踪高速移动目标(如“大飞”和快艇)。其量程覆盖1.2km至8km,适用于港口、近岸和开阔海域等多种应用场景。

结语

相控阵近海安防雷达不仅构建了智能、全天候的海洋“电子神经网”,还在缉私防控、非法入侵拦截与渔业资源保护中发挥关键作用。其为海洋生态保护与沿海经济发展,提供了高精度、高可靠性的安防保障。

相关阅读

雷达系统技术 - 维基百科

深入了解雷达技术的基本原理、发展历史及不同类型雷达系统的工作原理和应用场景。海洋监测与安防技术 - NOAA

美国国家海洋和大气管理局(NOAA)关于海洋观测和安防技术的教育资源,包括雷达和传感器在海洋监控中的应用。电子扫描阵列(ESA)技术 - IEEE

电气与电子工程师协会(IEEE)提供的关于电子扫描阵列(包括相控阵雷达)的最新研究、技术标准和应用案例。

希望这些资源能帮助你更全面地了解相关技术!